Alpen Grundwissen

Reiter

Die Alpen sind weit mehr als nur ein beeindruckendes Bergpanorama: Sie sind ein Hotspot der Biodiversität und ein sensibles Ökosystem, das von einem fein abgestimmten Zusammenspiel zahlreicher Arten geprägt ist. Ob auf Almwiesen, in Bergwäldern oder in kargen hochalpinen Regionen: Jede Pflanze, jedes Tier, jeder Pilz und jede Flechte hat einen eigenen, festen Platz und trägt zur Stabilität dieser speziellen Gebirgslebensräume bei.

Im Kurs „Alpen Grundwissen“, der ab März 2026 in der NABU|naturgucker-Akademie angeboten wird, erhaltet ihr eine umfassende Einführung in die Natur dieses geologisch betrachtet noch jungen Gebirges. Ihr lernt typische Lebensräume, charakteristische Tier-, Pflanzen- und Pilzarten sowie ökologische Besonderheiten kennen. Nach 24 Lernstunden seid ihr mit dem wichtigsten Basiswissen ausgestattet, um die imposante Alpennatur mit neuen Augen zu sehen.

Blumenwiese mit Matterhorn im Hintergrund

(c) Claudia Beyli/Pixabay

(c) Claudia Beyli/Pixabay

Infos über den Autor und Lerninhalte

Über den Autor

Thomas Gerl

Mit seinen Freunden durchstreifte Thomas die ausgedehnten Wälder seiner oberfränkischen Heimat und entwickelte dabei seine Liebe zur Natur. Einen echten Schub erlebte seine Karriere als Artenkenner aber erst im Lehramtsstudium der Biologie und Chemie als er begann, die Pflanzenarten seiner Heimat zu sammeln.

Als Gymnasiallehrer in Prien am Chiemsee entdeckte er seine zweite Liebe: die Ornithologie. Seit vielen Jahren dokumentiert er seine Beobachtungen auf dem → Meldeportal von NABU|naturgucker und freut sich über jede neue Art, die er sieht. In der Schule wurde aus dem leidenschaftlichen Forscher ein leidenschaftlicher Lehrer, dessen großer Ehrgeiz es ist, Menschen für Naturbeobachtungen zu begeistern.

Von 2017 bis 2022 war Thomas Mitglied am Lehrstuhl Didaktik der Biologie der Ludwig-Maximilians-Universität München, wo er mit seinen → BISA-Tests die Artenkenntnis von Schülerinnen und Schülern sowie Erwachsenen untersuchte. Er war mehrfach in der deutschen Delegation für das internationale Science on Stage Festivals und wurde 2014 mit dem Deutschen Lehrerpreis in der Kategorie „Unterricht innovativ“ ausgezeichnet. Heute arbeitet er neben der Schule als „Wir in Bayern-Biologe” für das Bayerische Fernsehen und versucht über seinen → Instagram-Kanal und auf → YouTube als @Naturgucker_Tom Menschen für die heimische Artenvielfalt zu begeistern. Im März 2024 erschien sein Buch → Heimische Natur entdecken für Dummies.

Als Gymnasiallehrer in Prien am Chiemsee entdeckte er seine zweite Liebe: die Ornithologie. Seit vielen Jahren dokumentiert er seine Beobachtungen auf dem → Meldeportal von NABU|naturgucker und freut sich über jede neue Art, die er sieht. In der Schule wurde aus dem leidenschaftlichen Forscher ein leidenschaftlicher Lehrer, dessen großer Ehrgeiz es ist, Menschen für Naturbeobachtungen zu begeistern.

Von 2017 bis 2022 war Thomas Mitglied am Lehrstuhl Didaktik der Biologie der Ludwig-Maximilians-Universität München, wo er mit seinen → BISA-Tests die Artenkenntnis von Schülerinnen und Schülern sowie Erwachsenen untersuchte. Er war mehrfach in der deutschen Delegation für das internationale Science on Stage Festivals und wurde 2014 mit dem Deutschen Lehrerpreis in der Kategorie „Unterricht innovativ“ ausgezeichnet. Heute arbeitet er neben der Schule als „Wir in Bayern-Biologe” für das Bayerische Fernsehen und versucht über seinen → Instagram-Kanal und auf → YouTube als @Naturgucker_Tom Menschen für die heimische Artenvielfalt zu begeistern. Im März 2024 erschien sein Buch → Heimische Natur entdecken für Dummies.

Bei der NABU|naturgucker-Akademie ist er Autor bzw. Co-Autor folgender Kurse:

Alpen Grundwissen (ab 03/2026)

→ Feldflur Grundwissen (Co-Autor)

→ Fließgewässer kompakt (ab 02/2026)

→ Stadtnatur Grundwissen (Co-Autor)

→ Stadtnatur München

→ Vögel Grundwissen (Co-Autor)

→ Vögel kompakt

→ Wald kompakt

→ Feldflur Grundwissen (Co-Autor)

→ Fließgewässer kompakt (ab 02/2026)

→ Stadtnatur Grundwissen (Co-Autor)

→ Stadtnatur München

→ Vögel Grundwissen (Co-Autor)

→ Vögel kompakt

→ Wald kompakt

Auch beim Lernthema → Biodiversität in der Baustoffindustrie Grundwissen hat er mitgewirkt. Zudem unterstützt er die NABU|naturgucker-Akademie als Berater bei der didaktischen Konzeption der Lernangebote.

Artenkenntnisse

Kompetenzerwartungen

Die Kursteilnehmenden …

… erkennen mithilfe von Artporträts (Feldbotanik-App) und interaktiven Übungen charakteristische Pflanzenarten der unterschiedlichen Höhenstufen und wenden diese Kenntnisse bei der Erstellung einer digitalen Sammlung auf → NABU-naturgucker-beobachtungen.de an.

Inhalte: Gehölze und Kräuter der montanen, subalpinen, alpinen und nivalen Stufe

… erkennen mithilfe von Artporträts und interaktiven Übungen charakteristische Tierarten der subalpinen und alpinen Region und wenden diese Kenntnisse bei der Erstellung einer digitalen Sammlung auf NABU-naturgucker-beobachtungen.de an.

Inhalte: Amphibien/Reptilien: Bergmolch, Grasfrosch, Feuer-/Alpensalamander, Kreuzotter; Vögel: Rauhfußhühner, Spechte im Bergwald, Greifvögel (u. a. Steinadler, Bartgeier, Gänsegeier), Singvögel (Alpendohle, Schneefink, Alpenbraunelle, Mauerläufer, Kolkrabe; Säugetiere: Murmeltier, Rothirsch, Gämse, Steinbock, Schneehase; Wirbellose: Gletscherflöhe, alpine Käfer (z. B. Alpenbock), alpine Schmetterlinge (z. B. Hochalpen-Widderchen, Hochalpen-Apollo, Lilagold-Feuerfalter), alpine Heuschrecken (z. B. Alpenschrecke, …), Smaragdgrüner Regenwurm

… erkennen mithilfe von Artporträts und interaktiven Übungen charakteristische Flechtenarten der subalpinen, alpinen und nivalen Stufe und wenden diese Kenntnisse bei der Erstellung einer digitalen Sammlung auf NABU-naturgucker-beobachtungen.de an.

Inhalte: Ausgewählte Bart-, Strauch, Blatt- und Krustenflechten

Die Kursteilnehmenden …

… erkennen mithilfe von Artporträts (Feldbotanik-App) und interaktiven Übungen charakteristische Pflanzenarten der unterschiedlichen Höhenstufen und wenden diese Kenntnisse bei der Erstellung einer digitalen Sammlung auf → NABU-naturgucker-beobachtungen.de an.

Inhalte: Gehölze und Kräuter der montanen, subalpinen, alpinen und nivalen Stufe

… erkennen mithilfe von Artporträts und interaktiven Übungen charakteristische Tierarten der subalpinen und alpinen Region und wenden diese Kenntnisse bei der Erstellung einer digitalen Sammlung auf NABU-naturgucker-beobachtungen.de an.

Inhalte: Amphibien/Reptilien: Bergmolch, Grasfrosch, Feuer-/Alpensalamander, Kreuzotter; Vögel: Rauhfußhühner, Spechte im Bergwald, Greifvögel (u. a. Steinadler, Bartgeier, Gänsegeier), Singvögel (Alpendohle, Schneefink, Alpenbraunelle, Mauerläufer, Kolkrabe; Säugetiere: Murmeltier, Rothirsch, Gämse, Steinbock, Schneehase; Wirbellose: Gletscherflöhe, alpine Käfer (z. B. Alpenbock), alpine Schmetterlinge (z. B. Hochalpen-Widderchen, Hochalpen-Apollo, Lilagold-Feuerfalter), alpine Heuschrecken (z. B. Alpenschrecke, …), Smaragdgrüner Regenwurm

… erkennen mithilfe von Artporträts und interaktiven Übungen charakteristische Flechtenarten der subalpinen, alpinen und nivalen Stufe und wenden diese Kenntnisse bei der Erstellung einer digitalen Sammlung auf NABU-naturgucker-beobachtungen.de an.

Inhalte: Ausgewählte Bart-, Strauch, Blatt- und Krustenflechten

Alpenschneehuhn (Lagopus muta)

(c) Tanja Weise/NABU-naturgucker.de

(c) Tanja Weise/NABU-naturgucker.de

Systematische Kenntnisse

Kompetenzerwartungen

Die Kursteilnehmenden …

… grenzen verschiedene taxonomische Ebenen bei Pflanzengesellschaften gegeneinander ab und unterscheiden dabei zonale von azonalen Vegetationstypen.

Inhalte: Pflanzensoziologische EInheiten nach Oberdorfer: Klasse „-etea“, Ordnung „-etalia“, Verband „-ion“, Assoziation „-etum“; zonale (Höhenstufen) und azonale Vegetationstypen (z. B. Felsen und Schuttfluren, Schneeböden, Gewässer und Moore)

… kennen die gemeinsamen Merkmale der Ericaceae und ordnen ausgewählte Vertreter dieser Pflanzenfamilie zu.

Inhalte: Morphologische Merkmale, physiologische Leistungen und Mykorrhiza-Typen der Ericaceae

Die Kursteilnehmenden …

… grenzen verschiedene taxonomische Ebenen bei Pflanzengesellschaften gegeneinander ab und unterscheiden dabei zonale von azonalen Vegetationstypen.

Inhalte: Pflanzensoziologische EInheiten nach Oberdorfer: Klasse „-etea“, Ordnung „-etalia“, Verband „-ion“, Assoziation „-etum“; zonale (Höhenstufen) und azonale Vegetationstypen (z. B. Felsen und Schuttfluren, Schneeböden, Gewässer und Moore)

… kennen die gemeinsamen Merkmale der Ericaceae und ordnen ausgewählte Vertreter dieser Pflanzenfamilie zu.

Inhalte: Morphologische Merkmale, physiologische Leistungen und Mykorrhiza-Typen der Ericaceae

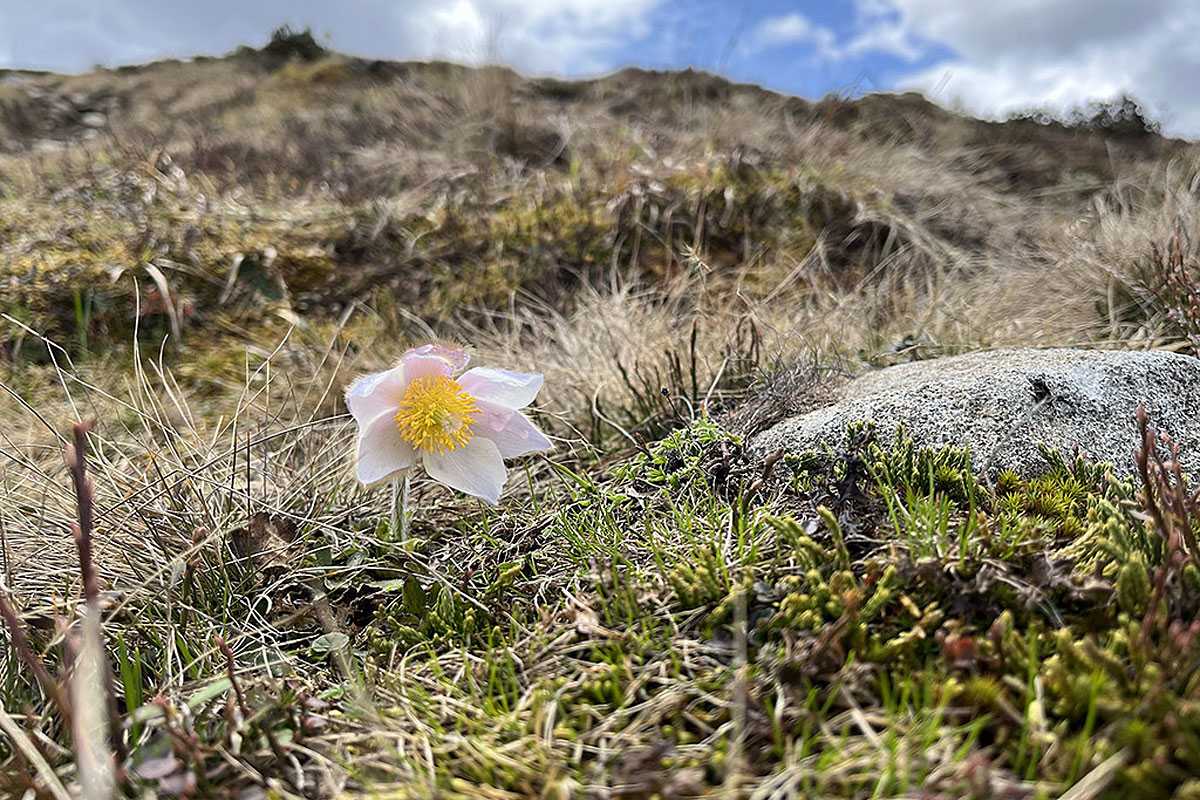

Frühlings-Kuhschelle (Pulsatilla vernalis)

(c) Ina Siebert/NABU-naturgucker.de

(c) Ina Siebert/NABU-naturgucker.de

Bestimmungskompetenz

Kompetenzerwartungen

Die Kursteilnehmenden …

… nutzen (interaktive) Bestimmungsschlüssel (z. B. → www.blumeninschwaben.de) und Apps mit automatischer Bilderkennung (z. B. Flora Incognita), um Pflanzen zu identifizieren.

Inhalte: Pflanzenarten der alpinen und nivalen Stufe

… bestimmen mithilfe eines Bestimmungspfades die in den Alpen vorkommenden Vertreter der Ericaceae.

Inhalte: Bestimmungspfad Ericaceae

… lernen gemeinsame Strukturmerkmale und Färbemethoden kennen, um verschiedene Flechtengruppen im Feld voneinander unterscheiden zu können.

Inhalte: Strukturtypen: Bart-, Strauch, Blatt- und Krustenflechten; Färbemethoden

Die Kursteilnehmenden …

… nutzen (interaktive) Bestimmungsschlüssel (z. B. → www.blumeninschwaben.de) und Apps mit automatischer Bilderkennung (z. B. Flora Incognita), um Pflanzen zu identifizieren.

Inhalte: Pflanzenarten der alpinen und nivalen Stufe

… bestimmen mithilfe eines Bestimmungspfades die in den Alpen vorkommenden Vertreter der Ericaceae.

Inhalte: Bestimmungspfad Ericaceae

… lernen gemeinsame Strukturmerkmale und Färbemethoden kennen, um verschiedene Flechtengruppen im Feld voneinander unterscheiden zu können.

Inhalte: Strukturtypen: Bart-, Strauch, Blatt- und Krustenflechten; Färbemethoden

Gewöhnliche Landkartenflechte (Rhizocarpon geographicum)

(c) Wolfgang Piepers/NABU-naturgucker.de

(c) Wolfgang Piepers/NABU-naturgucker.de

Biologische & ökologische Kenntnisse

Kompetenzerwartungen

Die Kursteilnehmenden …

… analysieren die Angepasstheit bestimmter Pflanzenarten an die klimatischen Bedingungen und das Relief im Hochgebirge.

Inhalte: Baumgrenze, Waldgrenze, Vegetationsgrenze,

Pflanzen der Schutthalden (Schuttstauer, Schuttkriecher, …) und Lawinengassen; morphologische Merkmale, physiologische Angepasstheiten einzelner Arten

… erkennen ähnliche morphologische Merkmale als Resultat einer konvergenten Entwicklung bei nicht verwandten Arten und grenzen sie von homologen Merkmalen verwandter Arten ab.

Inhalte: Analogie und Homologie als Belege der erweiterten Evolutionstheorie; Beispiele für Analogien: Verringerung der Verdunstung, Schutz gegen UV-Strahlung bei unterschiedlichen systematischen Gruppen

… beschreiben ausgewählte Fortpflanzungsstrategien von Blütenpflanzen in der alpinen bzw. nivalen Stufe als komplexe Symbiosen und entwickeln daraus Szenarien, wie sich diese Lebensgemeinschaften durch den Klimawandel verändern werden.

Inhalte: Angepasstheiten der Pflanzen: Blütengröße, Windbestäubung, Selbstbestäubung, vegetative Vermehrung, Viviparie; Angepasstheiten der Bestäuber: Kältetoleranz, Aktivitätszeiten, synchrone Lebenszyklen

Die Kursteilnehmenden …

… analysieren die Angepasstheit bestimmter Pflanzenarten an die klimatischen Bedingungen und das Relief im Hochgebirge.

Inhalte: Baumgrenze, Waldgrenze, Vegetationsgrenze,

Pflanzen der Schutthalden (Schuttstauer, Schuttkriecher, …) und Lawinengassen; morphologische Merkmale, physiologische Angepasstheiten einzelner Arten

… erkennen ähnliche morphologische Merkmale als Resultat einer konvergenten Entwicklung bei nicht verwandten Arten und grenzen sie von homologen Merkmalen verwandter Arten ab.

Inhalte: Analogie und Homologie als Belege der erweiterten Evolutionstheorie; Beispiele für Analogien: Verringerung der Verdunstung, Schutz gegen UV-Strahlung bei unterschiedlichen systematischen Gruppen

… beschreiben ausgewählte Fortpflanzungsstrategien von Blütenpflanzen in der alpinen bzw. nivalen Stufe als komplexe Symbiosen und entwickeln daraus Szenarien, wie sich diese Lebensgemeinschaften durch den Klimawandel verändern werden.

Inhalte: Angepasstheiten der Pflanzen: Blütengröße, Windbestäubung, Selbstbestäubung, vegetative Vermehrung, Viviparie; Angepasstheiten der Bestäuber: Kältetoleranz, Aktivitätszeiten, synchrone Lebenszyklen

Weiße Silberwurz (Dryas octopetala)

(c) Karl-Heinz Römer/NABU-naturgucker.de

(c) Karl-Heinz Römer/NABU-naturgucker.de

… ermitteln mithilfe einfacher Testverfahren die geologischen Verhältnisse an einem Standort, um das Vorkommenen bestimmter auf das jeweilige Substrat spezialisierter Pflanzen- und Flechtenarten zu erklären.

Inhalte: Testverfahren mit verdünnter Säure zur Unterscheidung von Kalk- und Silikatgesteinen; Auswirkung der geologischen Verhältnisse sauer bzw. basisch verwitternder Gesteine auf die Vegetation; vikariierende Artenpaare

… nutzen Abbildungen, um die ökologischen Ansprüche von Gehölzen an ihre Umwelt zu ermitteln und daraus die Ursachen für die Ausbildung der Waldgrenze abzuleiten.

Inhalte: Ökogramme: Einflussfaktoren auf die Waldgrenze; limitierende Faktoren für Wald: Vegetationszeit, Frosttrocknis, Lawinen, Einfluss des Menschen

… beschreiben am Beispiel ausgewählter symbiotischer Lebensgemeinschaften den Vorteil der Kooperation für die jeweiligen Partner.

Inhalte: Symbiosen: Flechten, Bestäuber und Blütenpflanzen der alpinen Stufe, Mykorrhiza-Pilze der Waldbaum-Arten, Tannenhäher und Zirbe, Grünerle und Strahlenpilze (Actinomycetales)

… unterscheiden verschiedene Überwinterungsstrategien bei Wirbeltierarten und leiten daraus Verhaltensweisen ab, um diese Arten im Winter nicht zu stören.

Inhalte: Winterstarre/Winterschlaf (z. B. Murmeltier, Amphibien)

Nutzung anderer Nahrungsgebiete (z. B. Rotwild, Steinwild, Gamswild); Energiesparendes Verhalten (z. B. Raufußhühner)

Inhalte: Testverfahren mit verdünnter Säure zur Unterscheidung von Kalk- und Silikatgesteinen; Auswirkung der geologischen Verhältnisse sauer bzw. basisch verwitternder Gesteine auf die Vegetation; vikariierende Artenpaare

… nutzen Abbildungen, um die ökologischen Ansprüche von Gehölzen an ihre Umwelt zu ermitteln und daraus die Ursachen für die Ausbildung der Waldgrenze abzuleiten.

Inhalte: Ökogramme: Einflussfaktoren auf die Waldgrenze; limitierende Faktoren für Wald: Vegetationszeit, Frosttrocknis, Lawinen, Einfluss des Menschen

… beschreiben am Beispiel ausgewählter symbiotischer Lebensgemeinschaften den Vorteil der Kooperation für die jeweiligen Partner.

Inhalte: Symbiosen: Flechten, Bestäuber und Blütenpflanzen der alpinen Stufe, Mykorrhiza-Pilze der Waldbaum-Arten, Tannenhäher und Zirbe, Grünerle und Strahlenpilze (Actinomycetales)

… unterscheiden verschiedene Überwinterungsstrategien bei Wirbeltierarten und leiten daraus Verhaltensweisen ab, um diese Arten im Winter nicht zu stören.

Inhalte: Winterstarre/Winterschlaf (z. B. Murmeltier, Amphibien)

Nutzung anderer Nahrungsgebiete (z. B. Rotwild, Steinwild, Gamswild); Energiesparendes Verhalten (z. B. Raufußhühner)

Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes)

(c) Hansjörg Ribis/NABU-naturgucker.de

(c) Hansjörg Ribis/NABU-naturgucker.de

Lebensraumkenntnisse

Kompetenzerwartungen

Die Kursteilnehmenden …

… beschreiben das heutige Erscheinungsbild der Alpen als Resultat eines plattentektonischen Prozesses und der seither andauernden Erosionsvorgänge.

Inhalte: Plattentektonik, Eiszeiten, Erosion

… erstellen mithilfe von Daten aus Wetterstationen und einfachen Naturbeobachtungen eine grobe Wetterprognose.

Inhalte: Föhn, Gewitter, Schönwetter-Fenster; Analyse von Wetterdaten, Wolkenformationen, Wanderung von Tieren

… grenzen die einzelnen Höhenstufen der Alpen voneinander ab und analysieren die zugrunde liegenden abiotischen Faktoren dieser Zonierung.

Inhalte: Montane Stufe, subalpine Stufe, alpine Stufe, nivale Stufe; klimatische Bedingungen in den jeweiligen Stufen

… unterscheiden verschiedene Wald- und alpine Rasengesellschaften anhand ausgewählter Arten, um die Vegetation der alpinen Stufe als komplexes Mosaik unterschiedlicher Lebensräume zu beschreiben.

Inhalte: Zonales Vegetationstypen: Buchen-Tannen-Wälder

Fichten-Tannen-Wälder, Lärchen-Zirben-Wälder,

alpine Sauerbodenrasen, alpine Kalkrasen, Nackttriedrasen, Borstgrasrasen, Zwergstrauchheiden, Gletschervorfelder

azonale Vegetationstypen: Fels-/Geröllfluren, Lawinengassen, Schneeböden, Moore, Hochstaudenfluren, Windkanten (Gämsheide-Spaliere)

Die Kursteilnehmenden …

… beschreiben das heutige Erscheinungsbild der Alpen als Resultat eines plattentektonischen Prozesses und der seither andauernden Erosionsvorgänge.

Inhalte: Plattentektonik, Eiszeiten, Erosion

… erstellen mithilfe von Daten aus Wetterstationen und einfachen Naturbeobachtungen eine grobe Wetterprognose.

Inhalte: Föhn, Gewitter, Schönwetter-Fenster; Analyse von Wetterdaten, Wolkenformationen, Wanderung von Tieren

… grenzen die einzelnen Höhenstufen der Alpen voneinander ab und analysieren die zugrunde liegenden abiotischen Faktoren dieser Zonierung.

Inhalte: Montane Stufe, subalpine Stufe, alpine Stufe, nivale Stufe; klimatische Bedingungen in den jeweiligen Stufen

… unterscheiden verschiedene Wald- und alpine Rasengesellschaften anhand ausgewählter Arten, um die Vegetation der alpinen Stufe als komplexes Mosaik unterschiedlicher Lebensräume zu beschreiben.

Inhalte: Zonales Vegetationstypen: Buchen-Tannen-Wälder

Fichten-Tannen-Wälder, Lärchen-Zirben-Wälder,

alpine Sauerbodenrasen, alpine Kalkrasen, Nackttriedrasen, Borstgrasrasen, Zwergstrauchheiden, Gletschervorfelder

azonale Vegetationstypen: Fels-/Geröllfluren, Lawinengassen, Schneeböden, Moore, Hochstaudenfluren, Windkanten (Gämsheide-Spaliere)

Linsenförmige Altocumuluswolken über dem Dent Blanche

(c) xiSerge/Pixabay

(c) xiSerge/Pixabay

… definieren die Begriffe Wildnis und Kulturlandschaft und erkennen, dass weite Teile des Alpenraums durch die menschliche Nutzung stark beeinflusst sind.

Inhalte: Abgrenzung Wildnis und Kulturlandschaft; Besiedelungs- und Nutzungsgeschichte der Alpen; Wildnisgebiete am Beispiel alpiner Nationalparke

… beschreiben verschiedene Eingriffe des Menschen in die alpinen Ökosysteme und ihre Auswirkungen auf die Biodiversität, um daraus Regeln abzuleiten, wie einerseits die biologische Vielfalt der Alpen erhalten und andererseits eine nachhaltige Entwicklung des Siedlungsraumes gewährleistet werden kann.

Inhalte: Nutzungsformen und ihre Auswirkungen auf die biologische Vielfalt: landwirtschaftliche Nutzung der Almen als Sommerweiden; (Winter-)Tourismus in den Alpen: Verkehr, Seilbahnen, Beschneiung; Wasserkraft: Stauseen und Laufwasserkraftwerke

… erkennen die Bedeutung der Alpen als Wasserspeicher für weite Teile Europas.

Inhalte: Gletscher als Süßwasserreservoir; Entwicklung der Gletscher im Klimawandel; Alpen als Quellregion der großen europäischen Flüsse

Inhalte: Abgrenzung Wildnis und Kulturlandschaft; Besiedelungs- und Nutzungsgeschichte der Alpen; Wildnisgebiete am Beispiel alpiner Nationalparke

… beschreiben verschiedene Eingriffe des Menschen in die alpinen Ökosysteme und ihre Auswirkungen auf die Biodiversität, um daraus Regeln abzuleiten, wie einerseits die biologische Vielfalt der Alpen erhalten und andererseits eine nachhaltige Entwicklung des Siedlungsraumes gewährleistet werden kann.

Inhalte: Nutzungsformen und ihre Auswirkungen auf die biologische Vielfalt: landwirtschaftliche Nutzung der Almen als Sommerweiden; (Winter-)Tourismus in den Alpen: Verkehr, Seilbahnen, Beschneiung; Wasserkraft: Stauseen und Laufwasserkraftwerke

… erkennen die Bedeutung der Alpen als Wasserspeicher für weite Teile Europas.

Inhalte: Gletscher als Süßwasserreservoir; Entwicklung der Gletscher im Klimawandel; Alpen als Quellregion der großen europäischen Flüsse

Gletscher in den Schweizer Alpen

(c) Lucho EmeKa/Pixabay

(c) Lucho EmeKa/Pixabay

Naturschutzkompetenz

Kompetenzerwartungen

Die Kursteilnehmenden …

… vollziehen anhand von Wanderungsbewegungen ausgewählter Pflanzenarten die Auswirkungen der Klimaerwärmung nach.

Inhalte: Verschiebung der Höhenstufen, experimentelle Ansätze (GLORIA-Projekt), zukünftige Entwicklungen

… informieren sich über die Auswirkungen des Klimawandels auf die alpinen Ökosysteme und analysieren die möglichen Folgen für die Menschen.

Inhalte: Prognostizierte Klimaänderungen anhand von Klimamodellen; Auswirkungen von höheren Temperaturen und Änderungwen im Niederschlagsregime auf alpine Ökosysteme; Auswirkungen auf den Tourismus (mangelnder Schnee, Schmelzen des Permafrosts), Siedlungsräume (Schutzwälder)

… leiten aus den Gründen für den Rückgang der Almwirtschaft Maßnahmen ab, um die davon betroffenen alpinen Ökosysteme und ihre biologische Vielfalt zu erhalten.

Inhalte: Bedeutung der Almwirtschaft für die biologische Vielfalt; Strukturwandel von der landwirtschaftlichen zur touristischen Nutzung oder der Aufgabe der Nutzung; Bedeutung von Beutegreifern (Wolf, Bär) für die Almwirtschaft

… kennen gesetzliche Rahmenbedingungen und internationale Abkommen zum Schutz der alpinen Ökosysteme.

Inhalte: Internationale (z. B. Alpenkonvention, Berner Konvention) und nationale Vereinbarungen zum Schutz der Alpen

Die Kursteilnehmenden …

… vollziehen anhand von Wanderungsbewegungen ausgewählter Pflanzenarten die Auswirkungen der Klimaerwärmung nach.

Inhalte: Verschiebung der Höhenstufen, experimentelle Ansätze (GLORIA-Projekt), zukünftige Entwicklungen

… informieren sich über die Auswirkungen des Klimawandels auf die alpinen Ökosysteme und analysieren die möglichen Folgen für die Menschen.

Inhalte: Prognostizierte Klimaänderungen anhand von Klimamodellen; Auswirkungen von höheren Temperaturen und Änderungwen im Niederschlagsregime auf alpine Ökosysteme; Auswirkungen auf den Tourismus (mangelnder Schnee, Schmelzen des Permafrosts), Siedlungsräume (Schutzwälder)

… leiten aus den Gründen für den Rückgang der Almwirtschaft Maßnahmen ab, um die davon betroffenen alpinen Ökosysteme und ihre biologische Vielfalt zu erhalten.

Inhalte: Bedeutung der Almwirtschaft für die biologische Vielfalt; Strukturwandel von der landwirtschaftlichen zur touristischen Nutzung oder der Aufgabe der Nutzung; Bedeutung von Beutegreifern (Wolf, Bär) für die Almwirtschaft

… kennen gesetzliche Rahmenbedingungen und internationale Abkommen zum Schutz der alpinen Ökosysteme.

Inhalte: Internationale (z. B. Alpenkonvention, Berner Konvention) und nationale Vereinbarungen zum Schutz der Alpen

Durch den Klimawandel bedroht:

der Gletscher-Hahnenfuß (Ranunculus glacialis)

(c) Jörg Chmill-Völsch/NABU-naturgucker.de

der Gletscher-Hahnenfuß (Ranunculus glacialis)

(c) Jörg Chmill-Völsch/NABU-naturgucker.de

Methodenkompetenz

Kompetenzerwartungen

Die Kursteilnehmenden …

… nutzen NABU-naturgucker-beobachtungen.de, um besonders interessante Beobachtungsgebiete in den Alpen zu finden und legen eigene Beobachtungsgebiete an.

Inhalte: Nutzung von NABU-naturgucker-beobachtungen.de

… beobachten verschiedene Pflanzen-, Tier- und Flechtenarten und dokumentieren ihre eigenen Beobachtungen in NABU-naturgucker-beobachtungen.de.

Inhalte: Datenqualität; Methoden der Dokumentation und Sicherung in Meldesystemen

… werten moderne Beobachtungsmethoden aus, um Wanderungsbewegungen von Tierarten zu verfolgen.

Inhalte: Besenderte Tiere: Bartgeier-Monitoring, Bewegungsprofile von Gämsen, Rotwild etc.

… kennen die Verhaltensregeln für die Naturbeobachtung im Gebirge, um die empfindlichen Ökosysteme zu schonen und vor allem sich selbst nicht in Gefahr zu bringen.

Inhalte: Alpine Gefahren; Ausrüstung; Planung einer Exkursion

… erleben die Natur der Alpen als persönliche Inspirationsquelle.

Inhalte: Naturwahrnehmung und Naturverbindung

Die Kursteilnehmenden …

… nutzen NABU-naturgucker-beobachtungen.de, um besonders interessante Beobachtungsgebiete in den Alpen zu finden und legen eigene Beobachtungsgebiete an.

Inhalte: Nutzung von NABU-naturgucker-beobachtungen.de

… beobachten verschiedene Pflanzen-, Tier- und Flechtenarten und dokumentieren ihre eigenen Beobachtungen in NABU-naturgucker-beobachtungen.de.

Inhalte: Datenqualität; Methoden der Dokumentation und Sicherung in Meldesystemen

… werten moderne Beobachtungsmethoden aus, um Wanderungsbewegungen von Tierarten zu verfolgen.

Inhalte: Besenderte Tiere: Bartgeier-Monitoring, Bewegungsprofile von Gämsen, Rotwild etc.

… kennen die Verhaltensregeln für die Naturbeobachtung im Gebirge, um die empfindlichen Ökosysteme zu schonen und vor allem sich selbst nicht in Gefahr zu bringen.

Inhalte: Alpine Gefahren; Ausrüstung; Planung einer Exkursion

… erleben die Natur der Alpen als persönliche Inspirationsquelle.

Inhalte: Naturwahrnehmung und Naturverbindung

Gämse (Rupicapra rupicapra)

(c) Dieter Schneider/NABU-naturgucker.de

(c) Dieter Schneider/NABU-naturgucker.de