ILIAS

.

Ihr findet Natur toll und möchtet endlich mehr erfahren: Warum sind Wegränder in der Feldflur so wichtig für Käfer? Oder weshalb war der gerade gesehene Vogel sicher ein Zilpzalp und kein Fitis, obwohl er ja leider nicht gesungen hat? Dann seid ihr bei uns genau richtig! Einfach hier registrieren und lernen, wann ihr wollt - alle Lernangebote sind kostenlos.

.

.

.

.

Unsere Themenbereiche

Amphibien und Reptilien

Grundwissen Amphibien und Reptilien

Aufbauwissen Amphibien (KNAK)*

Aufbauwissen Reptilien (KNAK)*

Aufbauwissen Amphibien (KNAK)*

Aufbauwissen Reptilien (KNAK)*

Hautflügler

Grundwissen Hautflügler

Kompaktkurs Faltenwespen

Kompaktkurs Hummeln

Aufbauwissen Ameisen

Aufbauwissen Wildbienen

Kompaktkurs Faltenwespen

Kompaktkurs Hummeln

Aufbauwissen Ameisen

Aufbauwissen Wildbienen

Pflanzen

Grundwissen Pflanzen

Kompaktkurs Pflanzen

Grundwissen Moose

Aufbauwissen Farne und Co.

Aufbauwissen Gräser

Kompaktkurs Pflanzen

Grundwissen Moose

Aufbauwissen Farne und Co.

Aufbauwissen Gräser

Schmetterlinge

Grundwissen Schmetterlinge

Kompaktkurs Schmetterlinge

Aufbauwissen Nachtfalter

Aufbauwissen Tagfalter und Widderchen

Kompaktkurs Schmetterlinge

Aufbauwissen Nachtfalter

Aufbauwissen Tagfalter und Widderchen

Vögel

Grundwissen Vögel

Kompaktkurs Vögel

Aufbauwissen Feldornithologie (KNAK)*

Aufbauwissen Greifvögel und Co.

Aufbauwissen Watvögel

Kompaktkurs Vögel

Aufbauwissen Feldornithologie (KNAK)*

Aufbauwissen Greifvögel und Co.

Aufbauwissen Watvögel

*Diese Themen werden außerhalb des durch das Bundesprogramm Biologische Vielfalt geförderten Projekts realisiert.

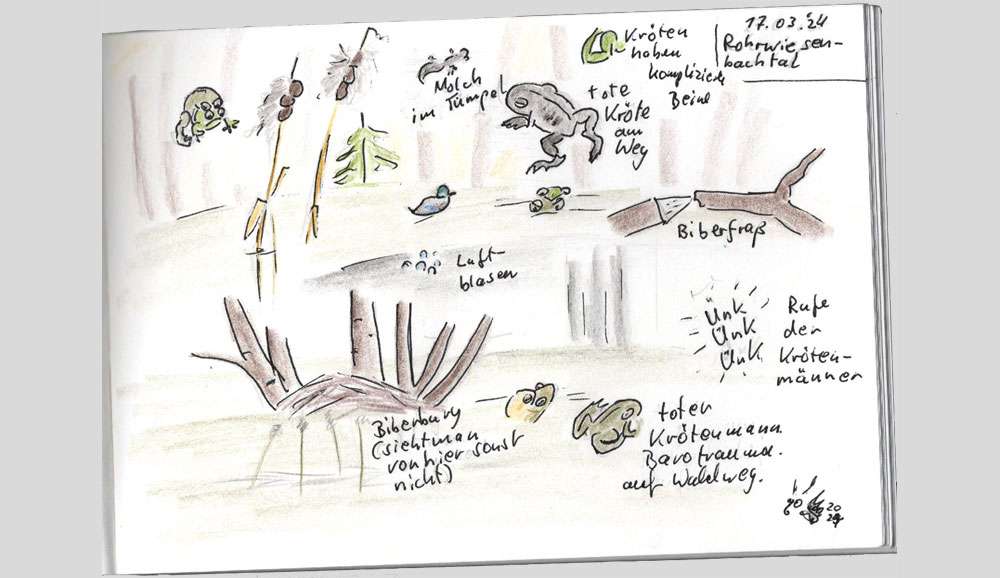

Bilder (alle NABU-naturgucker.de, außer anders vermerkt): Amphibien und Reptilien (c) Egon Wollwage, Hautflügler (c) Stella Mielke, Heuschrecken (c) Ralph Bergs, Insekten allgemein (c) Ulrich Sach, Käfer (c) Ulrich Sach, Libellen (c) Jens Winter, Mollusken (c) Martina Mechi, Pflanzen (c) Won Poerli, Pilze (c) Rüdiger Fischer, Säugetiere (c) Helene Germer, Schmetterlinge (c) Stella Mielke, Spinnen (c) rottonara/pixabay.com, Vögel (c) Kerstin Kleinke, Wanzen (c) Marion Metzer, Wirbeltiere (c) Regine Schadach, Zweiflügler (c) Jens Winter, Alpen (c) Eugen Zarzycki, Feldflur (c) Pixabay, Fließgewässer (c) Seaq68/Pixabay, Garten (c) Stefanie Biel/NaturGarten e.V., Moor Grundwissen (c) Ulrike Wizisk, Stadtnatur (c) JoachimKohlerBremen/→ CC BY-SA 4.0, Wald (c) Karl Goldhamer, Biodiversität in der Baustoffindustrie (c) Knauf AG, Nature Journaling (c) Katharina Jacob, Umsichtiges Naturgucken (c) Gaby Schulemann-Maier

Kategorien

Kurse

Abbaustätten sind dynamische Lebensräume und bergen großes Potenzial für eine hohe Biodiversität.

Beute fangen, Seide machen und mehr – lernt hier, was Spinnen so besonders macht!

Beim Naturbeobachten beeinflussen wir Tiere, Pflanze, Pilze und Böden. Welche Gesetze regeln dies und wie verhalten wir uns nat…

Inhaltsseiten

Faszinierende Flugkünstler, im Wasser und in der Luft zu Hause und wichtige Zeigerorganismen – all das sind Libellen.